纽约神学教育中心日前举办题爲"近十年中国大陆的基督教研究状况"讲座,特邀纽神旗下的汉语网路神学院神学暨历史系主任陈家富博士主讲。陈博士从中国大陆学术文化领域的基督教思潮进行全面分析和客观评价,从而揭示当前所谓"汉语神学"的面貌;并尝试与中国"三自教会"的教会神学进行比较,总结出清晰的中国神学发展脉络。

中国大陆基督教研究学者的兴起

近代中国历史中,基督教研究(神学)一般只限于基督教界。但从上世纪70至80年代始,这种情况发生改变,在中国大陆的大学或社会科学院冒起一群对基督教研究感兴趣的学者。

陈博士表示,从历史上来看,在中国文教制度的层面下研究宗教幷不是陌生的事情,早在共産党执政后,中国文教制度内的人文教育一直在开展宗教研究。因爲在他们看来,宗教作爲人类历史和文化的産物是不能轻视的,因此,宗教没有在中国大学体制内完全消失。

然而,因受强烈的意识形态上的掌控,宗教一直成爲被攻击和批评的对象,很多学者研究宗教目的就是爲了从共産主义的角度来批评宗教。到了上世纪70年代末期,这种情况发生转变,因爲意识形态操控放宽,不少学者和知识分子开始有较大的思想空间去重新考虑宗教文化等课题,而非采取一味的批判态度。

可能不少人会有疑问,按理说,基督教研究应是教会或神学院来做的,爲何在中国偏偏是一群非基督徒的学者在研究基督教?对此,陈博士解释说,主要碍于中国基督教教会因历史上的原因所造成的资源缺乏,无法提供高素质的基督教研究和神学,另外当时中国教会所关注的焦点是牧养,而非神学研究。因此,这种在学术和文教制度内的基督教研究的重任自然落在当时中国学者的手上。

随著改革开放,中国大陆在文化和经济制度上采取更爲开放的政策,不少知识分子亦随著历史的原因,对共産主义作爲主导的单一思想産生困惑,一股宗教热于上世纪80年代开始盛行。由于当时政治气氛较宽松,学者文人的作品都有理想主义的观点,学术气氛自由,知识分子对了解西方文化有不可抗拒的学术兴趣。

中国学者对西方文化所産生的浓厚兴趣亦促使他们开始深入研究基督教。陈博士分析说,当时的中国学者普遍认爲,中国要想实现现代化必须要认识西方文化,而西方文化受基督教的影响甚大,因此欲认识西方文化必先从研究基督教入手。

由于当时大部分对西方文化有兴趣的学者都受过哲学训练,因此中国早期都是从西方哲学的角度来对基督教进行研究的。直到今天,仍有很多以哲学角度来研究基督教的中国学者。

在翻译出版方面,也有同样的情况出现。陈博士说,自80年代以后,中国所引进的衆多西方经典著作中,包括不少基督教经典在内,然而这些西方基督教经典是经过中国学者严格筛选的,以保证书籍内容比较符合中国国情、对中国现代化进程有较大帮助,或者是具有较高的学术研究价值。由此可见,他们翻译幷出版西方基督教经典,并非以"信仰"、"教会"或"传教"作爲目的。

另外,在翻译的同时,中国学者亦开始出版自己的著作。从上个从上个世纪80年代开始,中国很多重点大学都设立基督教研究中心,并陆续出版自己的学刊。总之,改革开放的中国在刮起文化风潮的同时,亦掀起基督教学术的浪潮。

接下文:

纽神讲座:近十年中国大陆基督教研究状况(二)

纽神讲座:近十年中国大陆基督教研究状况(三)

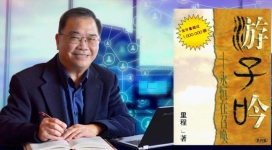

陈家富博士 简介

陈家富博士出生及成长于香港,于香港浸会大学宗教及哲学系取得文学士 (荣誉) ,主修宗教研究;及后分别于香港中文大学哲学系和宗教学系取得哲学硕士;及后于香港中文大学宗教及神学部取得哲学博士学位,学位论文以田立克 ( Paul Tillich) 的生态思想爲题。陈博士曾任汉语基督教文化研究所学术交流部主任兼研究员,现爲香港中文大学崇基学院宗教与中国社会研究中心副研究员,及香港中文大学文化与宗教学系客席副教授,并任教于香港多间神学院的晚间神学课程。陈博士学术兴趣包括近代神学、生态神学、耶儒对话及汉语神学,主编《蒂利希与汉语神学》(Paul Tillich and Sino-Christian Theology) 及著有《田立克:边缘上的神学》(Paul Tillich: Theology on the Boundary) 。