隨著全球一體化,跨文化宣教是近年普世宣教事工當中重要的一環。華人福音普傳會3-4月份出版的《華傳路》以跨文化宣教為主題,宣教士根據實戰經驗探討跨文化宣教的秘訣。

生於香港、在美國接受教育及居住20多年的梁玉燕宣教士分享在泰國工場的經歷。梁宣教士指出,在異國中作見證的最基本裝備,就是學習該地方的文化和語言。當我們為福音做見證的時候,其實也帶有某種文化背景,我們所事奉的對象未必能夠接受的。所以,如希望所作的事工和所傳達的資訊有果效,就必須先瞭解其目標對象的文化、語言、歷史、信仰、風俗、民情、價值觀和世界觀。

梁宣教士形容語言是宣教士需要越過的一大山嶺。如果宣教士要求聼福音的對象學習其語言,就是本末倒置,不能鼓勵對方接受福音。相反,宣教士應該學習用當地的語言來與當地人分享訊息。

梁宣教士舉出了Mr. Jim Chew所著的《當你跨文化》(When you cross cultures)一書中有關基督道成肉身的例子,來進一步説明學習該地方的文化和語言的必要性。耶穌來到世上,與衆人同住同吃。每次他教訓人的時候,他都採用對方所熟悉的語言來表達,比如對法利賽人,他就總是以律法來中心去糾正他們的態度。結果,耶穌把神的國度帶到人羣當中。

「福音不能僅是讓人耳聞的資訊,而是能以解釋所有人們生活中發生的事,與他們的人生息息相關的真理。」梁宣教士説。

另外一位在東南亞區服事的宣教士李傳頌也提及到差會和宣教士都必須重視學習語言,因爲這不但是從事跨文化宣教工作的長期投資,而且是尊重文化和建立溝通的橋樑。

「我們謙卑地學習語言去傳福音,總比別人要先跨越語言阻礙才能得救恩容易。」李宣教士説。

李宣教士警告從事跨文化宣教最大的攔阻是「帶著本身文化的包袱去服侍」。在中國宣教歷史當中,曾經有西方宣教士因為帶著本身民族的優越感,在中國傳福音時對華人文化和信徒造成傷害。隨著中國對世界政治與經濟的影響力越來越強,在世界各地華人的社會地位也被受尊重。當今日華人宣教士到他鄉傳福音時,絕對不能帶著驕傲的姿態,把華人的文化強加在別人身上。而且,當接受福音的對象向我們表示尊敬的時候,不能接受「禮物」而不知道送「禮物」者是誰,我們應要感謝上帝。

中國內地會第二任總主任何斯德 (Dixon Edward Hoste) 曾經説:「要小心民族優越感,像剛吃完大蒜一樣,人家會嗅到的!」

總結而言,跨文化宣教是一個挑戰。宣教士必須學習基督道成肉身的榜樣,委身事奉,才可突破所有文化的界限,有效傳達這屬於萬民萬國萬族的福音。正如梁宣教士分享説:「跨文化事工所涵貌漱ㄥO遠赴陌生之地居住,它需要包含了對寄居之地長期的委身。跨文化身份最重要的原則就是要有如基督的道成肉身——化身為當地的人。」

李宣教士則以使徒保羅為跨文化宣教的典範。使徒保羅曾對以弗所的長老説:「我卻不以性命為念,也不看為寶貴,只要行完我的路程,成就我從主耶穌所領受的職事,證明神恩惠的福音。」(徒20:24)

「一個真正領受愛的人才會以愛服侍,甚至不顧性命,最終成就愛的職事。愛沒有文化界限,而是一生的堅持。」李宣教士説。

-

今夏如何服事返家的大學生?——給教會的五項建議

大學生返家的這個夏天,是教會可以主動伸出手、重新接納他們的重要窗口。教會可用真誠的關系、具體的行動,讓他們知道:你仍屬於這裡,這裡仍是你的屬靈之家。

-

復活節為信眾祝福後 88歲教宗方濟各離世返天家

羅馬天主教會第266任教宗方濟各(Pope Francis)於4月21日復活節星期一清晨7:35安息主懷,享壽88歲。梵蒂岡樞機主教凱文·法雷爾(Kevin Farrell)於兩小時後發佈有關死訊並指教宗因腦中風陷入昏迷,引發心臟驟停而逝世。

-

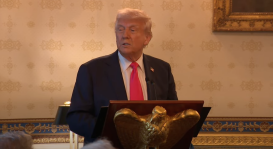

特朗普出席復活節祈禱晚宴 他説了什麼?

美國總統特朗普4月16日出席復活節祈禱晚宴。他在致辭中強調耶穌基督的受死與復活是基督教信仰的核心,並呼籲國家恢復信仰的精神。他也表達了對宗教自由、家庭價值和教育改革的堅定支持,強調政府應保護基督徒免受迫害。晚宴現場有多位宗教領袖出席,包括葛福臨和保拉·懷特。

-

首獲政府批准 華人神學院意大利取景拍攝《基督教在羅馬》

華人基督徒在意大利開設的首間神學院、意大利華人神學院(Italian Chinese Theological Seminary,下稱意神)推出大型聖經歷史地理探索影片《基督教在羅馬》,深入羅馬十九處最具歷史價值景點,揭開基督教源流。

-

緬因州學校刻意隱瞞家長助13歲女孩「性別轉換」

近日緬因州一位母親起訴了女兒就讀的學校,原因是學校刻意隱瞞她女兒性別焦慮的情況,並採取行動推動她進行性別認同的「社會過渡」。